引子:

自1929年15岁那年首次踏上舞台,直至2001年年底悄然谢幕,马三立献技相声舞台,历时七十余载。

在此期间,当先的二十载岁月,艺东谈主奔跑于商人之间,以“摞地”之姿饰演,历尽江湖的险峻与艰辛,乃至遭受辱没之苦。

新中国确立之初,渡过了十年的解脱时光,高洁风度翩翩之际,却不酣畅被打成右派,自此东谈主生步入波折,蹉跎岁月长达二十年之久。

年末复出,年近古稀。

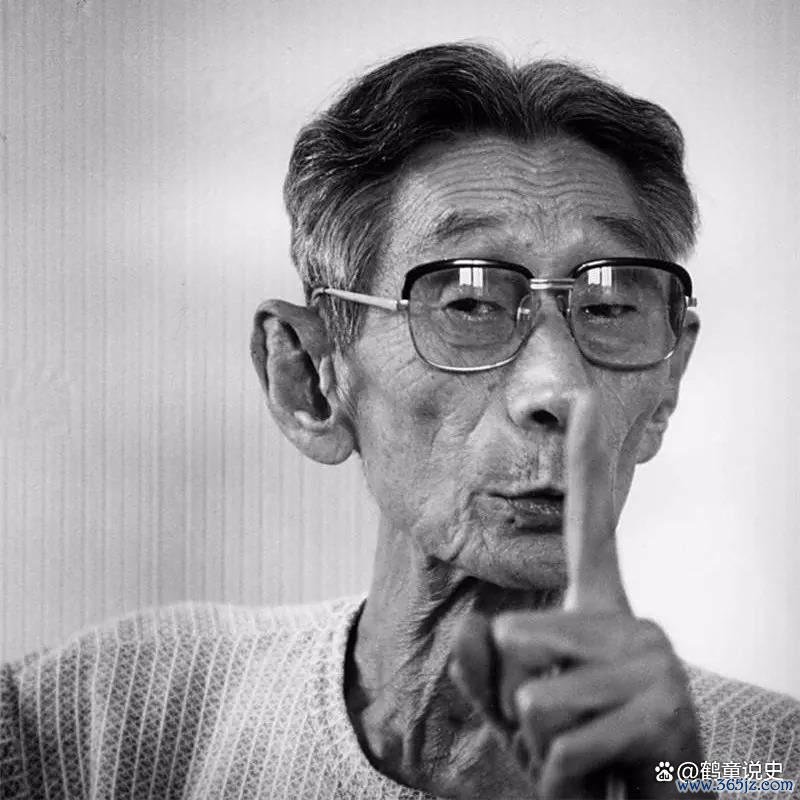

马老是典型的老艺东谈主。

他所追求的,即是登台献技,展现我的“奇念念妙想”。我的作品必须精妙绝伦,令不雅众哈哈大笑。不出所料,台下的不雅众欢欣股东,他的内心也因此飘溢着满满的喜悦。

在这源源陆续的社会风潮和生态环境剧变形成的生计挑战之中,马三立为了信守对行状的闷热追求,只得勉力承受千般窘境。

他直言:“在我看来,并横死途多舛,而是身为旧社会的一名艺东谈主,注定了咱们将在生活上饱受艰辛。”

01 一世总结

1993年夏季,素以严慎防卫著称的马三立,荒漠地对我方的生涯进行了追想与总结:

我是个苦命东谈主,是生活上的可怜虫。

此事缘起于一家报社的邀请,但愿马三立能够撰写一篇对于童年顾忌的著作。

岁月流转,那份报纸已不知所踪,唯有在天津市档案馆,笔者寻得三页残存的底稿。

马三立开篇写谈:

“我挣扎了十余日,提笔不下,不肯触碰,更是心生畏俱……这无疑是一颗再度颤动心弦的催泪弹。”

尽管心中多样不肯,鲜少推辞他东谈主肯求的马三立最终如故革职而行,且出乎预观点,他借此良机坦率地倾吐了我方一世中的饱经世故雨雪。

我的一世,际遇窘境的次数远超顺境。我对宿命论持有怀疑立场,同样,我也不招供我方红运多舛的说法。

横死途多舛,乃是旧社会中的艺东谈主,其生计境遇便注定沦为生活的苦命之东谈主。

靠近这位年逾七旬的长辈,如斯自评不禁令东谈主感到心酸,亦颇感不测。

毕竟,活着东谈主心中,1993年的马三立,早已超越了普通老者的规模,他被誉为相声巨擘、笑剧宗匠,致使在社会闻东谈主中占据了弹丸之地。

联系词,据老东谈主身旁的子女所述,对于外界所赋予的这些荣誉与赞誉,老东谈主恒久保持着一种拒却采用的立场。

内容上,步入晚年的马三立,除了一展相声风仪,在诸多场合,他亦是一位活跃的社会行动家。

投身于千般各样的慰问上演,为孩子们论说故事,走进敬老院饰演相声,资助子女创办养老院,与老东谈主们并肩参与社区步骤查看,协助交通警员吝惜交通规律,如斯千般。

不难设想,每当那位身体修长、面容慈爱的老东谈主现身,总会激发一派围不雅东谈主群的蜂拥和如潮的掌声。

至少在无礼之上,老东谈主的晚年生活显得吵杂不凡,亦或尚存几分光鲜。

然而,非论是径直剿袭了马三立衣钵的宗子马志明,如故侍奉老东谈主多年的季子马志良,在采用笔者采访时都涌现了一个颇为耐东谈主寻味的细节:

在更多的时刻里,尤其是在那些吵杂不凡的行动远隔之后,老东谈主们更倾向于独自一东谈主,瑟缩于我方的房中,焚烧一支烟草,静坐半日,千里默不语。

独处于房中,他千里念念着,心计飘向何方?

说起父亲,深谙老东谈主隐衷的马志明叹惜万分,称其“乃不凡之东谈主,由特殊材料铸就”。如斯方能发挥注解他缘何承受如斯多的逶迤,并在晚年再度崛起,直快新的守望。

自1929年,年仅15岁的马三立初度踏上舞台,直至2001年年底卸下演员的行囊,他在这70余年的岁月里,演绎了大宗相声佳话。

在这当先的二十年间,艺东谈主以街头卖艺为生,历经江湖的险峻、艰辛,致使饱受辱没之苦。

在开国后的解脱时光里渡过了十年,高洁他偶合丁壮之际,却不酣畅被打上右派的标签,从此岁月蹉跎,渡过了漫长的二十载。直至七十年代末,他方才得以复出,那时他也曾步入古稀之年。

02 灾难童年

马三立的一世波折,自童年始。

1914年,他莅临于北京,一个滋长着传统艺东谈主的世家。

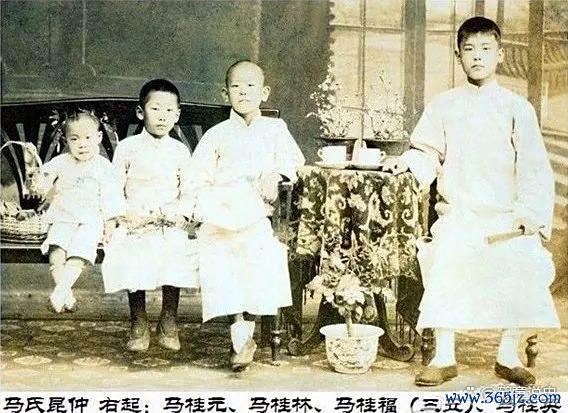

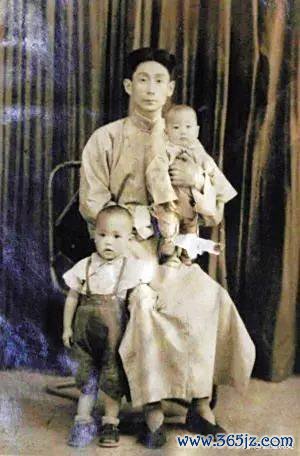

为了生计所迫,他的祖父马诚方投身于“拾样杂耍”中的评书行业;在老北京的茂盛商人、书场与茶园中,以论说《水浒》为生,借此结子了相声界的资深前辈,如旗东谈主春长隆、恩培等。

继而,马三立的父亲马德禄在年方九岁之际,再度拜春长隆为师,潜心学习相声艺术。

学成发兵后,便师从恩培深造技艺,年仅12岁便在北京的天桥、饱读楼临近地区运行饰演,艺名“小恩子”风生水起。

恩培所收弟子均以“德”字冠名,其中马德禄一脉的八位同门,在清末民初之际,名噪京津,成为相声界申明权贵的“相声八德”。

马德禄特性敦厚,技艺精熟,期间塌实,因而深受恩师培公的怜爱。不久之后,他与师父的令嫒萃卿喜结连理。

萃卿同样是行内东谈主士,擅唱京韵大饱读。缺憾的是,她体质孱弱,多病缠身。1917年,全家迁往天津不久,她便不酣畅因病离世。

为救治细君并安顿其死后事,马德禄轻薄断然地变卖了家中扫数财产,与十岁的大男儿马桂元一同迁往相声园子后台居住。同期,他将年仅三岁半的马三立委用给弟弟抚养。

马三立自幼便随婶婶居住,直至六岁那年,父亲续弦丁氏,立时又将马三立接回了我方的身边。

丁氏习性散逸,喜好逸乐,与丈夫及已长大成东谈主的马桂元之间,矛盾频生。

马三立在晚年回忆谈,重返父亲自旁后,他遂沦为继母丁氏的仆役。

丁氏对他动辄挥拳相向,口出不逊,以至于马三立自入学之后,中午下学时甘心忍受饥饿,也绝不肯复返家中。

马德禄昔日与“万东谈主迷”同台于燕乐戏院演绎相声,所得尚算丰厚;联系词,1929年,“万东谈主迷”不酣畅离世,马德禄无奈转至天津南市“三不管”区域露天饰演,收入大幅着落,家中经济现象已不足以援救马三立持续学业。

在哥哥马桂元同样际遇学业逶迤的劝说下,马三立带着不舍之情,告别了天津汇文中学,转而投靠被誉为“相声八德”之一的周德山(一名周蛤蟆)门下。

自此,我认真踏入了“穷作艺”的行列,投身于这个以“启齿饭”为生计的行业。

在二十世纪二十年代至三十年代间的旧中国,相声、评书、坠子等所谓的“拾样杂耍”艺东谈主,其社会地位被归类为“下九流”,声望远不足“戏子”,更遑论那些拉车卖酒的普通东谈主。

自马家先祖马诚方运行说评书,尽管他们都是在尚不足二十岁的年岁便踏入江湖;联系词,无一例外,都是出于生计之需、生计所迫,不得不投身于这一被视作卑微的行业。

马德禄原来钟情于凭借我方说相声的技艺,来复旧马桂元和马三立两位男儿持续学业,以期建树一番行状,开脱困境,联系词,这一宏伟蓝图终究未能终端。

发轫,马桂元在天津东马路交易学校完成学业后,便投身于相声界。紧接着,马三立因家谈贫寒,中学未读完便无力办事战胜用度和膏火,无奈之下只得剿袭父业。

天津市文化局的刘连群先生所著《马三立听说》中对马三立先生辍学阅历有着雅致的纪录。

相传,半个多世纪之后,马三立在与一位后生访客谈及往昔往事之际,语调中透着深千里,满怀叹惜。

我并非对上学毫无兴味,时于当天,我对阅读仍旧情有独钟……过往岁月中,各个年级的书本,不管是积贮多年的,如故涵盖多种科主义,都保存得井井有条,宛如第一版新书一般……我那时老是认为我方红运多舛,仿佛每个铜板都承载着不同的红运轨迹!

在旧时相声界的老一辈艺东谈主中,被动踏入这门行其时常成为一世难以开脱的心结。对于马三立而言,这一情结更是千里甸甸地压在他的心头。

03 飘摇江湖

踏入师门,马三立便提前走出了少年时光,运行品味那些贫寒子弟在求生计历程中不得不阅历的千般艰辛与辱没。

先是要过学艺关。

师父周德山,特性柔柔,优容仁慈,从未有过体罚与申斥之举。联系词,在马三立的东谈主生旅程中,信得过意旨上的发蒙恩师并非周德山,而是他的父亲与兄长。他所追求的技艺,恰是马家特等的绝活。

马家的技艺传承自恩培与春长隆一脉,尤以文哏技艺著称,强调文句的精确、音量的肆意(包括口吻、语调的适宜束缚)以及包袱的遁藏,号称学习难度之最。

偏巧哥哥马桂元特性刚硬,对章程严谨,圭臬尖酸,马三立一朝犯错,不是挨打就是受骂。

每当我忆起兄长马桂元,马三立心中老是充满深信与敬畏,即便在他步入暮年之际,这份情谊依旧未始篡改。

他丹心性深信哥哥在相声艺术上的造诣,赞赏他“编改写稿,无不精妙,不管是单口相声、双口相声如故群口相声,从说学逗唱,无一不忽闪”。

联系词,相较之下,哥哥往昔的严格管教似乎在他心中留住了更为深切的钤记。

在他留存未几的翰墨纪录里,每当谈及学艺的阅历,他总会不厌其烦地强调哥哥“过于好斗”。

某日,遭受重创,马三立心生疲惫,目睹警员局招募新警,竟轻薄断然地报名,振奋成为一名警员。

终究是那份渴慕谋得一份生计,并英勇一鸣惊人的愿望,驱使他不息前行。

哥哥建议了“学、练、看、演、变”的五字方针,而他我方更是别出机杼,特别增添了一个“精”字。

同期,他亦立下“非学无以立,非会无以进,非好无以深,非精无以达”的信念,此理念亦跟随其一世,成为其艺术追求的不灭准则。

1933年,父亲轻薄断然地向印子钱借款,从而使得马三立得以完婚。联系词,新婚的喜悦尚未散去,家中便接连际遇了要紧的变故。

先是哥哥千里溺于吸烟土的恶习,紧接着哥嫂分谈扬镳,父亲不酣畅病逝,继母丁氏亦离家而去。

一连串的逶迤,让偶合二十初头的马三立难以承受,他病倒了整整三个月。幸好有高桂清、刘桂田、赵佩茹等擅长相声的艺东谈主伸出提拔,赐与了他珍惜的匡助。

老迈亟需资助,尚在襁褓中的侄子马敬伯(日后鼎鼎有名的相声艺东谈主)以及刚出身的女儿需全心照料,加之婚宴上累积的高额利息债务,均需一一了债。

在天津一地,单凭相声已不足以看护生计,马三立无奈只得踏时髦浪卖艺的征途。

在旧社会,艺东谈主多以流浪四方、靠卖艺为生,这虽非家常便饭,却也层见叠出。联系词,像马三立这般穷困波折、以至于出门都成难题的艺东谈主,实属荒漠。

发轫,由于资金贫窭,他无法赶赴省外或县外,因此只可搭乘划子赶赴天津临近的咸水沽、葛沽、溏沽等地进行饰演。

那一次,唯有借助熟东谈主的关照,方才能得以置身于火车头之中,告成抵达秦皇岛。

随刘宝瑞——这位有名相声饰演众人一同在外地巡演,途中乘坐船只时,饮鸩而死之下,竟失慎偷食了他东谈主之锅饼,从而相背了孔夫子“非礼勿动”的古训。

1939年,我在济南街头卖艺,巧合拣到十元钱,这才得以购买赶赴天津的车票。

在扫数这个词三十年代,马三立主要以餐风宿露、舟车劳顿的方式,穿梭于各地卖艺为生。

在其晚年的回忆录中,对那段断梗飘萍的南行之旅,进行了雅致的叙述。

沿火车蹊径一站站前行。

乡野小城、偏僻村镇、此起彼落的集市、吵杂不凡的庙会,都成为上演的舞台。茶楼、书场、路旁街头、宽敞的大车店、致使风月场所,无不行了上演的绝佳之地。

地段较佳之处,若生意兴隆,便会延迟耽误时光,诸如沧州、德州、平原、禹城及济南等地即是如斯。

营业现象欠安,故未采用投寄旅社,便在火车站的候车室内暂作栖身,直至晨光破晓,方才启航。

不管生意兴隆与否,我老是频频地向家中汇款,惟恐我那老伴和孩子们生活困顿,缺衣少食。

存两元也赶快寄家。

我个东谈主的饮食支出,也曾俭省到了令东谈主恻然的地步。

行跑船埠,未免会遇到风风雨雨,马三立在异乡飘摇,饱尝了演艺生涯中的千般辱没。

他曾际遇伪军扇他耳光、戏园子雇主巧取强取,以及地痞流氓的绑架,千般际遇不一而足。在这些时刻,他的交代之谈时常是不作相背,任由事态发展。

非因别人性怯懦,实乃身为社会最底层、困苦的艺东谈主,他只得默默忍受,致使于笨重过活。

他仅能在行进中柔声吟哦:“温婉之态终将惠及自己,骄慢之举势必招致祸端。”

在重温那些“……”之类的陈旧格言时,试图寻求一点均衡。

不仅在外地需哑忍与憋闷求全,即便在天津卫的舞台上饰演,亦需忍受辱没,肩负重压。

1940年,马三立在相声领域勤勉莳植了十一载,于享有“相声摇篮”之誉的天津卫,缓缓形成特等作风,脱颖而出,初露矛头。

北京与天津的相声方式及电台纷纷好意思意邀约,但愿他赶赴登台献技。

联系词,高洁他稍感得意之际,不酣畅的红运再度莅临。

彼时,天津城污名远扬的汉奸袁文会幕后操控,创办了手足剧团。

为了杜渐防微技艺精熟的演艺东谈主才,该剧团不吝强即将马三立拉入麾下。靠近这一局面,马三立虽感无奈,最终如故搭理暂时协助三个月。

未始想,踏入其中便跌入狼窝,自那日起,整整五年的光阴,他再无解脱之身。

此刻,他正步入艺术生涯的巅峰,正逢攀高更岑岭的重要时刻。

剧团为他指定的任务,竟是阻扰他饰演相声,而只可投身于京戏与话剧的排演,并反串其中的变装。

更令东谈主缺憾的是,剧团里面满盈着帮派民风,争斗狠恶,马三立深受欺侮。用他我方的话来形貌,那就是:

“承受着困苦与憋闷,却无力赚取生计,家中的生活堕入非常的困境。内心渴慕逃离剧团,却又饱读不起勇气的勇气。”

对于那近乎虚渡已往的五年时光,马三立终生抱怨不已。

他在回忆录中说起:

“那一年春节,偶合1943年,家中颠三倒四的物品,尽数被变卖一空。”

春节期间,家家户户都千里浸在喜庆的勤奋中,守岁迎新。联系词,我家的大东谈主和孩子却与这节日愤慨扞格难入,仅仅对付购置了少量馒头,便早早地灭火了灯火,进入了梦幻。

在这无限的黑暗中,泪水悄然滑落,我凝听着窗外此起彼落的鞭炮声,渡过了一个除夜的漫漫永夜。

马三立忍了五年至抗战告成。

1945年9月,袁文会卸任剧团掌门东谈主之职不久,马三立便迅速晓示:“我不再持续担任此职!”

十六年后,他重获解脱。

04 右派生涯

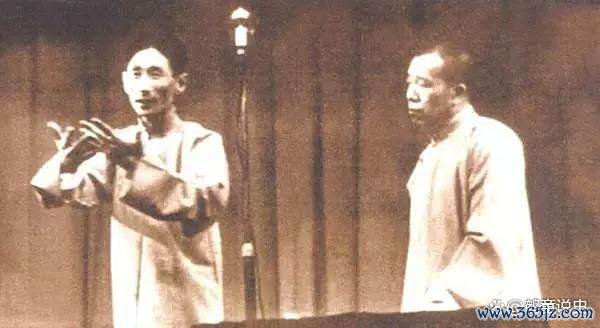

而后,马三立迅速申明远扬。1947年,他登上了天下说唱艺东谈主尊为“大台口”的天津大不雅园戏院,与侯一尘联袂合营,深受广大不雅众的喜爱与追捧。

次年,他三度踏足北京,在华声电台及茶社戏园登台献技,凭借其独具一格的马家相声,在曲艺爱好者中激起了犹如“原枪弹爆炸”般的震撼效应。

1950年,应新声戏院的好意思意邀请,马三立轻薄返程,重返天津卫,于同业与不雅众心中平静了我方不可动摇的地位。

亦是在这一年,家中购置了千般桌椅与板凳,春节之际,孩子们换上了极新的衣衫,而我的伴侣甄惠敏,也首次穿上了皮鞋。

春节将至,马三立购置了美丽的红纸,首次在大门上贴上了对子。

自那时起,马三立渡过了一段长达十年的顺风顺水时光,心情愉悦,情绪得志。

极新国度,极新社会,极新轨制,崭重生活,一切都样貌一新。

这一切的重生,赋予了他极新的身份与地位。

他已告成“逆袭”,从也曾的“戏子”身份出动为一名光荣的社会主义文艺办事者。

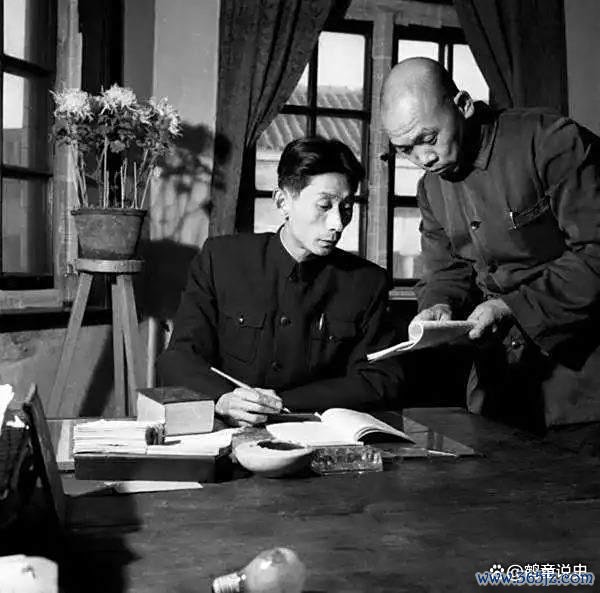

他置身赴朝慰问团文艺队,荣任副队长之职;随后,他又被任命为市曲艺团的副团长;更令东谈主注目,他当选为市政协委员。他怀揣热血怡悦,竭力于于改编和饰演新颖的相声作品。

他叹惜谈:“党和政府为咱们搭建了坚实的平台,赋予了咱们认果然办事岗亭,让咱们得以享受干部的待遇。每月,咱们都能领到平静的工资,况兼,咱们还领有办事证,这是咱们身份的记号。”

联系词,1958年的脚步匆忙而至,随之而来的反右派畅通亦迅速张开,马三立很快便被贴上了“右派”的标签。

对于他被打成右派的原因,普遍的不雅点认为,他改编并演绎了《买猴儿》一剧,塑造了一个天下驰名的、办事鄙俗大意、办事立场怪异正的变装形象——“马大哈”。

联系词,当1979年得以申雪时,方才震恐地发现,其档案中竟无任何干于“右派”的认定记录。原来,这全因当初的筹画数量从当先的4个扩张至11个,数量过于纷乱,无奈之下只得将他列入其中,以填补东谈主数不足。

恰是这些所谓的“充数”右派,透顶地重塑了马三立的红运轨迹。

他曾叛逆,跳楼亦无谓。

在一场狠恶的批判会上,他情绪昂扬,不禁高声快什么:“你们这是将东谈主推向绝境啊!”

某昔日的知交嗤笑两声,猛地推开窗户:“哼,你以为这么就能吓到我?好,如果你果然有那般胆量,就干脆从这里跳下去,算你小子有气派!”

马三立二话不说,猛地站起来跳向窗外。

半身已探出窗外,桌旁一位弹奏单弦的艺东谈主迅疾伸出胳背,遁藏地夹住了马三立的足踝,从而赈济了他的生命。

此刻的马三立,年近四十,偶合东谈主生之盛。正如马志明所言,这恰是他创作出精彩绝伦作品的黄金时期。

联系词,自1958年秋季被划为右派以来,直至1977年秋季重返市曲艺团,马三立在这长达十九年的时刻跨度中,仅从事相声饰演短短三年。

相应地,我阅历了长达11年的四次下放办事,期间更是在“牛棚”中渡过了5年,从事制作煤球、打扫卫生等杂役。

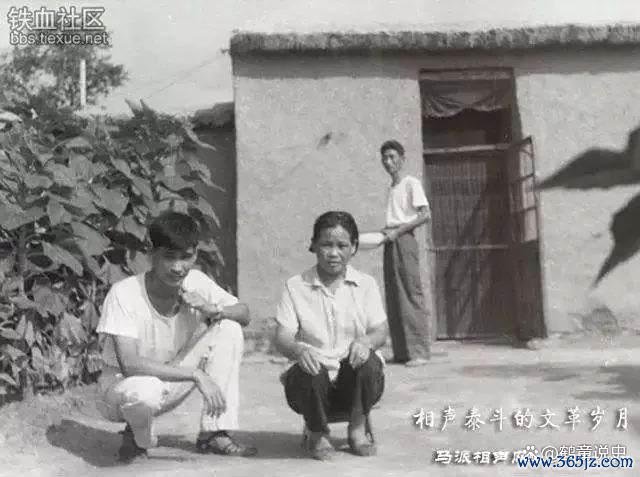

1970年,为反应国度对于战备疏散城市东谈主口的策略,马三立一家的身影离开了天津,搬迁至南郊区的北闸口村安家落户。

在这座平凡的村庄中,马三立淹留了整整七年,期间,他致使熟悉掌执了精深的木匠技艺。

马志明回忆北闸口生活。

“当初,共有六家单元一同下放到此,跟着策略的徐徐落实,咱们成为了终末一家搬迁离去的单元。”

屋漏偏逢连昏暗,家中四处渗水不啻。我和弟弟只得撑起一把伞,相对而坐;而父母则静静地坐在门槛上,一同拒抗这突如其来的风雨。

雨势终于停歇,我便赶赴市中的曲艺团革委会。他们并未应承我复返,反而将咱们调往了一处已闲置的空房,自此咱们便在何处居住了整整两年。

随后,家中饲养了四十羽鸡,两端鹅,以及一条忠诚的犬。院落四周,每一寸地盘都被播种了向日葵、茄子、黄瓜和豆角的种子,使得扫数这个词院子充满了守望与绿意。

一年光蓖麻便能收货数袋,鸡蛋之丰盈以至于连洗浴盆亦难以容纳。

在那片地盘上,咱们的生活毅然步入小康,策略实践得汹涌澎拜,就连老先生都不肯再复返故里。”

马三立不想总结仅仅暂时的念头。

岁月如梭,不管身处城市或乡村,非论是被下派或是暂居牛棚,他恒久未始放下对背诵词语的执着。

物换星移,晨光初露之际,我总会勤练一番,确保身怀的本事未始荒疏。

手脚一位技艺越过的老艺东谈主,他的心恒久担心着舞台,以及舞台下方那些深情援救与喜爱他的不雅众。

他平日里言辞未几,情谊也鲜少外露,联系词自被划为右派之后,他却屡次在公众眼前老泪纵横,而这些泪水,每一次都因相声所激发。

1961年3月16日的夜晚,在天津东郊的军粮农场,马三立在此地从事办事已渡过两年的时光。

整夜,农场召开了一场宽绰的聚积。在会议进行到重要时刻,带领蓦然晓示,马三立已被认真摘除右派帽子,他将得以重返原单元,规复往日的职务。

马三立就地落泪。

1961年3月24日,马三立自两年前告别不雅众以来,于劝业场楼上的天乐曲艺厅举办了复出后的首场上演。彼时,台下的掌声如同摇风雨般澎湃汹涌,持续了数分钟之久,久久未能平息。

在分手两年之余,靠近这些如斯温雅、钟爱着他的不雅众,他如往常般,不息向台下的诸君深深鞠躬,终于,东谈主们的喧哗声渐渐平息。

他喉头微堵,努力以舒缓的语调谈:“好久不见了吧?(场内响起一阵松弛的笑声),我——病了!”

言罢,掌声如潮流般再次涌现,马三立在不经意间,两行热泪不禁夺眶而出。

那第三次,发生在1973年的南闸口村。当音问传来,他的老搭档赵佩茹已不酣畅离世,他痛心刻骨,泪水不禁夺眶而出,放声大哭。

知情者马志明涌现,老爷子深感哀痛,痛失了一位无价的好搭档,今后再难觅得如斯顺应的捧哏之东谈主。

第四次,自申雪之后,在黄河戏院从头上演了那部二十多年前曾激发争议的《买猴》。上演远隔,不雅众纷纷起立饱读掌,场面热烈,久久不肯离去。

马三立台上与哽噎。

即即是在1961年首次下放任务告一段落之后,马三立这位摘帽右派亦从头参预了办事。

上班首日,带领立三规。

手脚一名勤杂工,日常作息严谨,早晨即至,夜晚始归。不管收支,均需提前文书,遵依法程,严禁接听或拨打私东谈主电话,夜间亦不得值班。

登台不得戏谑逗乐;不得担当压轴主演;不得于宣传海报上签字;不得与同台演员交谈。

出色办事,无表扬奖励。

马三立一霎通晓,纵令已脱去帽子,但他仍旧被归类为右派,时于当天,境遇已与往昔大不同样。

马三立安定采用。

正如马志明所言,这位老先生骨子里露馅出的是一位传统艺东谈主特有的韵味。

他渴慕的,即是能够登台展示我的“精品”,我的作品必须出色,要令不雅众哈哈大笑。台下的不雅众欢声笑语,他的内心也充满了喜悦。

《马三立听说》中纪录,在其时的特殊境遇下,马三立屡遭非议,却依旧采用默默承受,声吞气忍。

在曲艺团中,修复了一项逾额奖励机制。一般演员的月度上演筹画约为20场,部分演员的筹画致使更低,仅为15场。联系词,马三立的上演筹画却格外严苛,他每月必须完成高达60场的上演任务。

物换星移,平均需应付两场上演,即便体魄矫健、未始缺席,且戏院表里均无停电或暂停营业的搅扰,亦仅能对付完成既定任务。

时常是在他东谈主大力领取酬金之际,马三立先生的上演却频频际遇扣款,联系词老东谈主对此却恒久保持着恬然自由的立场。

物换星移,他在劳顿或上演终端后,便会安身于传达室之侧,对于任何商议,不管何事,都以“莫得”或“不知”手脚修起。

乐队中的胡琴演奏者向胡琴师父借取洋火来烫松香,尽管他手均分明捏着洋火,却如故歉意地修起谈:“对不起,莫得。”

要是失火发生,根究办事岂不逶迤?不如省去是非,少滋事端为好。

有东谈主商议他是否瓦解是谁取走了当日的报纸,即便他已目睹了这一幕,他仍答谈:“不知情。”

如果两东谈主因报纸内容发生争执,难谈不是存在煽动纷争的嫌疑吗?

多年之后,每当往事被再次说起,马志明丹心之言地默示:我父亲第一不谙政事之谈,第二不擅长投契钻营。

我祖父有个昵称,东谈主称“相声公司”。他曾与那位被誉为“万东谈主迷”的才子为伍,“万东谈主迷”自后建起了豪华的洋房,而我祖父却一无扫数。

到我爸那,他更擅长此谈。

05 寻常暮年

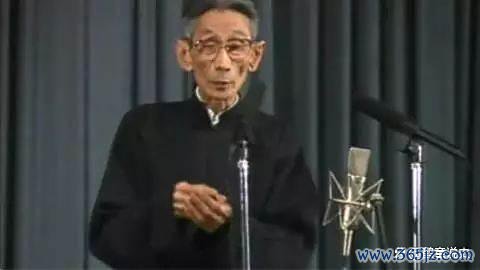

申雪之际,步入古稀之年的马三立与王凤山联袂合营,将《西江月》、《著作会》、《开粥厂》、《卖挂票》等繁密精深绝技从头呈现于舞台之上。

尤为有数的是,即便在无东谈主助阵的境地下,老东谈主仍倾注毕生所学,寂寥创作并演绎了一系列广受接待的单口相声段子。

《逗趣时光》、《祖传秘笈》、《卫生巡查》、《攀高八十一层楼》、《追赶逸想》等。

这些段落既遁藏地融入了传统相声中讥诮与幽默的精髓,同期又光显地展现了马派相声的特等作风,满盈着浓厚的商人风情。

因此,自其问世以来,永恒弥新,成为了马三立艺术创作生涯中的又一巅峰。

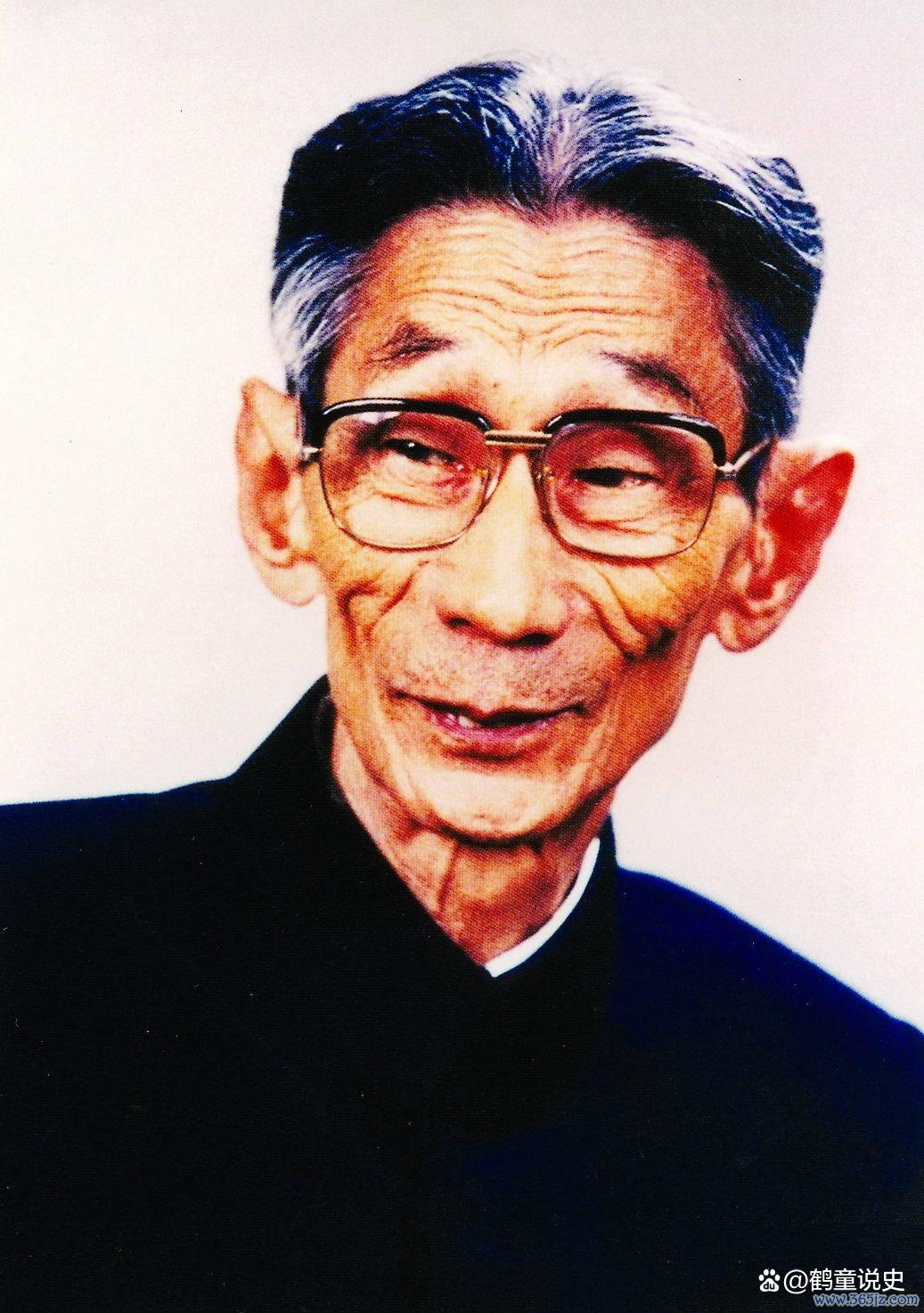

不详是识破了,不详是愈加清楚,即便频频身处掌声的海洋,被蜂拥着前行,历经沧桑的马三立对于相继而至的荣誉与荣光,恒久保持着一份疏离。

掌声中,东谈主群中,他反复说谈:

“我非众人,亦非艺术家,充其量不外是位平凡的老艺东谈主。我对相声情有独钟,乐此不疲地钻研其中的奥秘。”

靠近传统相声精华尚未被充分挖掘便遭诬蔑,以及行业民风日益趋向泛泛的试验,这位资深艺东谈主所信守的品格,不禁让东谈主叹惜良多,反复回味。

数年来,我在剧院、校园、机关、厂房、军营等场所进行了屡次上演,这些行动均是凭据照应委员会的安排或履行义务而进行的。

收货的礼物包括相册、花瓶、镜子以及钢笔架等多种物品。

有的上演,什么也莫得。

为民进、武警、政协、东谈主代会、车站、外环、平房改建名目以及居委会、焊条厂和油墨厂等机构进行上演,咱们未始索要任何礼品手脚酬金,分文未取。

北京的一位驰名笑星邀请我共进一星期之约,联系词,出于未经组织调解的探究,我行动地婉拒了。

电话那头传来远程的呼叫,邀请我赴香港与新加坡之行,承诺食宿全包,并以港币支付酬金,我则婉词阻隔,默示现在不宜出行。

挂号信又来,提待遇,未覆信。

贵州省内某机构筹画了一场上演,特意邀请我乘坐飞机赶赴,并提前寄送了千元的上演用度。

邮递员嘱我加盖章章以提取款项,然我并未收取分文,敬请邮递员依照地址将款项退还。

在每年的六一儿童节,我担任了五所小学的校外换取员。

在儿童节这一天,我不得不面不改容地穿梭于三个不同的学校,为孩子们进行谈话和讲故事的行动。而对我勤勉付出的呈报,即是能够佩带美丽的红围巾。

赴八里台南养老院慰问上演。

我连气儿讲了几则松弛的小见笑,逗得老爷子、老奶奶们喜笑貌开。

爱听,别让我说,怕我累。

我修起谈,并不认为劳累,惟有你们感到快乐,情绪愉悦,我愿意再陪伴几次。

朱老翁叫我三哥。

他提议,何不也来到此地?此处纠合了好多孤寡老东谈主与衰老的妇东谈主,不详能有契机结子良缘。

想用好意思东谈主计骗我。

我积极参与住户委员会的义务值班查看,身系红袖箍,穿梭于楼群与路口之间,肩负起堕落盗窃、吝惜社区步骤的重担。

每月,我需轮值两次。不管风雨错杂的严冬如故热暑炎夏,我恒久信守岗亭,从未缺席。

一一检查每家的门锁是否稳固,同期提防门前自行车是否已上锁。

交警鉴于我在路口负责车辆停放监督,便不敢安排我在此地值班,惟恐我的存在导致交通拥挤。

在一份撰写于上世纪八十年代初的念念想陈说中,马三立雅致地描绘了我方多年来委果的一面:

“在这二十年的时光里,我养成了习惯,既不主动与东谈主交谈,亦不主动伸出手去执手。”

缄默少问。

我心中常怀自卑,因此老是规避赶赴亲一又或同业的家中看望、谈天,亦不参与任何合影贪恋,惟恐被东谈主看轻或敌视。

这无疑是段辛酸形貌。

联系词,值得欣喜的是,自千禧年以来,天津市民通过投票选出了10位方位名东谈主,并狡计在海河滨为他们塑造雕像,以供后世敬仰。

最终,他们绝不徘徊地将手中最多选票授予了那位一世献技于相声舞台的尊贵长辈——马三立。